「目で聴くテレビ」は阪神淡路大震災をきっかけに誕生したそうですね。

重田千輝さん(以下、重田):阪神淡路大震災が発生した1995年当時、現在と比べて字幕の付いたテレビ番組が非常に少なく、手話のあるテレビ番組もほとんど存在していませんでした。当然ながらきこえない人はテレビで震災に関する情報をほとんど得ることができず、ビルの倒壊や火災などの映像から「大変なことが起きているようだ」と察するしかなかったのです。

NHK手話ニュースが唯一の情報源でしたが、NHK教育テレビは4日間安否情報を伝える放送番組に切り替わってしまいました。命にかかわる事態でありながら、きこえない人は重大な情報を得られない状況に陥り、情報格差が生まれてしまいました。

この問題に対処しようと、財団法人全日本ろうあ連盟と社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会などが中心となり、きこえない人がテレビ番組から安心して情報を得られるようにすることを求める運動を展開しました。その結果、CS障害者放送統一機構(現在の障害者放送通信機構)が結成され、阪神淡路大震災の発生から3年後の1998年に、通信衛星(CS)で手話と字幕を付与した番組放送を開始しました。

現在は多くの人がインターネットを利用できる環境となり、専用受信機「アイ・ドラゴン4」をネットに接続して「目で聴くテレビ」を視聴できるようになりました。災害発生等の緊急時には「アイ・ドラゴン4」と同期したフラッシュライトが自動で光って緊急事態の発生を知らせて、リアルタイムで手話と字幕の付いたニュース番組を視聴できるようになっています。

重田さん自身も、幼少期に阪神淡路大震災を経験。ろう者である両親の不安そうな顔を記憶しているとのこと

「目で聴くテレビ」の取り組みについて教えてください。

重田:主に2つの取り組みがあります。

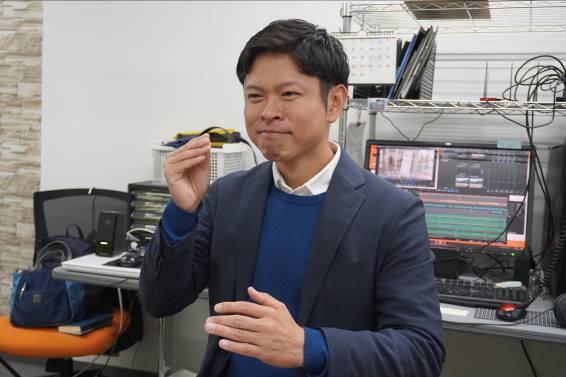

1つ目は、地上波で放送されているテレビ番組にリアルタイムで手話を付与することです。本来、各地上波放送局が多くの放送番組に手話をつけることが望ましいのですが、資金や人材などの制約があります。そこで我々が、NHKの「列島ニュース」「ニュースウォッチ9」やTBS系の「ひるおび」など複数の番組にリアルタイムで手話翻訳映像と字幕を制作し、インターネットで配信しています。これをきこえない人が「アイ・ドラゴン4」で受信し、放送番組の映像と一緒にテレビ画面上に合成された状態で見ることができます。手話の場合、放送時間に合わせて手話通訳者が、大阪にある専用スタジオで放送番組の音声に対応した手話をリアルタイムで行っています。

2つ目は、ろう者などきこえない人自身が出演して手話で情報を伝える番組の制作です。インタビュー番組、グルメ番組、スポーツ番組など様々な番組をお届けしています。

この2つの取り組みにより、きこえない人に対して手話と字幕を組み合わせた情報を提供して情報格差の解消につなげています。

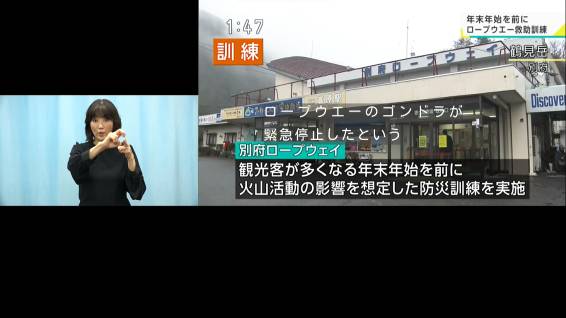

「目で聴くテレビ」リアルタイム手話放送の画面