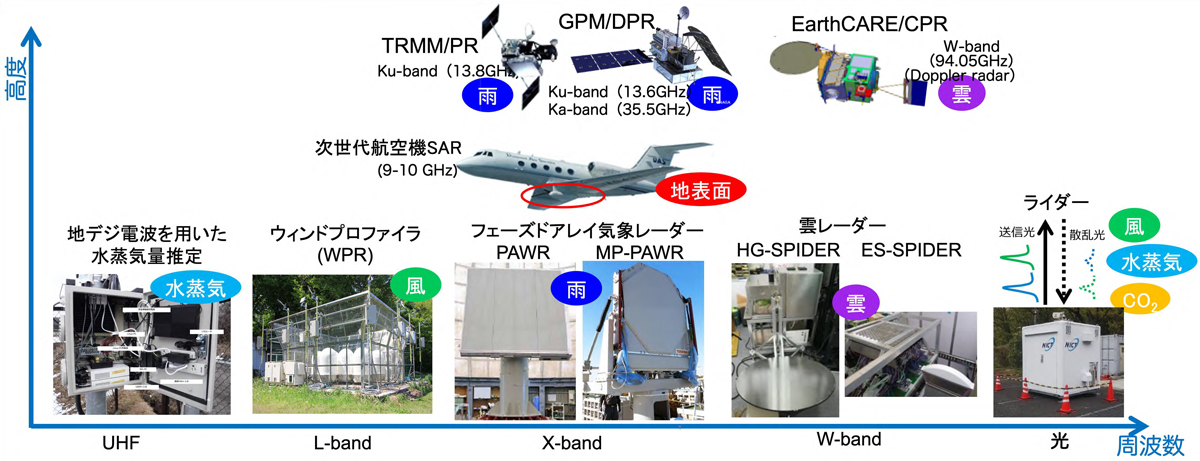

リモートセンシング研究室では、光や電波を用いて広範囲の大気状況や地表面の様子を瞬時に把握する機器やシステムの開発を行っています。例えば、風、水蒸気、降水等を高時間空間分解能で観測できるレーダーやライダーなどをシステム化してゲリラ豪雨や竜巻など災害を起こす突発的な大気現象を早期捕捉する技術を開発しています。また、地球規模で降水・雲・風等の大気環境を観測する衛星搭載型センサーを開発し、その解析技術の開発にも取り組んでいます。

また、広範囲の地表面の様子を天候に左右されることなく観測できる航空機搭載合成開口レーダーを用いて、構造物や地表面の変化抽出等を詳細に抽出する技術や世界最高水準の画質(空間分解能等)を持つ新しい合成開口レーダーの開発にも取り組んでいます。