2025/7/2 「第5回スペースICT推進シンポジウム~宇宙が守る、宇宙ICTの防災への活用の現在と未来~」を開催します。 2025/6/13 「周波数資源開発シンポジウム2025 ~利用分野が拡大するドローンについて~」を開催します。 2025/6/13 「NICTオープンハウス2025」にて技術展示を行います。

NEWS & EVENTS

最新情報

(お知らせ・イベント)

RESEARCH PROJECTS

研究プロジェクト

FIND & USE TECHNOLOGIES

技術をみつける・つかう

PUBLICATIONS

刊行物・公開資料

JOBS

採用情報・研究者インタビュー

RESEARCHERS

研究者紹介

WIRELESS SYSTEMS LAB

ワイヤレスシステム研究室

SPACE COMMUNICATION SYSTEMS LAB

宇宙通信システム研究室

LOCATION & ACCESS

所在地・交通案内

WEB CAFE

ブログ・SNS・動画

PRESS RELEASES

報道発表

CONTACT

お問合せ

スペースICT推進フォーラムは、7月30日(水)に公開シンポジウム「第5回スペースICT推進シンポジウム~宇宙が守る、宇宙ICTの防災への活用の現在と未来~」を開催します。

今年のシンポジウムは、本フォーラムでこれまでに行われた議論や情報を広く紹介することに加えて、防災・減災に対してスペースICTに求められることを整理するとともに、現在・今後の防災・減災に関する各種取組みを紹介し、聴講される皆さんが様々な分野で、この活動の次の一歩に向けての刺激を得られるような講演やパネル討論を予定しています。

各種分野の多くの方々のご参加をお待ちしております。

NICTは、7月11日(金)に、周波数資源開発シンポジウム2025「利用分野が拡大するドローンについて」を電波産業会(ARIB)と共同で開催します。

本シンポジウムでは、新規周波数帯の利用や、既存周波数帯での新たな通信方法等に焦点を当て、より安全・確実な通信の確保や収容数の拡大に向けた取組について、産学官の専門家より最新動向をご紹介します。

本シンポジウムは、明治記念館(東京都港区)とZoomウェビナーのハイブリッド開催となります。研究者や専門家のみならず、多くの方々のご参加を心からお待ち申し上げます。

NICTは、6月20日(金)~21日(土)に「NICTオープンハウス2025」を開催。

本部(東京都小金井市)の施設を一般公開し、当機構の取り組みをご紹介します。

今年もたくさんの方々のご来場をお待ちしております。

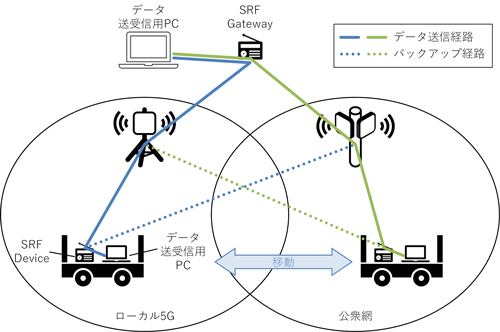

NICTは、NEC、東北大学、トヨタ自動車東日本との共同研究で、公衆網とローカル5Gのハイブリッドネットワークを活用して移動体との無線通信を安定化するSmart Resource Flow(SRF)無線プラットフォームの実証実験に世界で初めて成功しました。

SRF無線プラットフォーム技術仕様書Ver.2に対応した無線通信システムの有効性を確認するため、トヨタ自動車東日本の宮城大衡工場で実験を実施しました。公衆網(5G/LTE)とローカル5Gを切り替えながら、移動体との無線通信品質を評価した結果、ハイブリッドネットワークによって途切れず安定した通信が実現できることが確認されました。

今後、SRF無線プラットフォームの実用化を目指し、技術開発及び標準仕様の策定と認証制度の整備を推進していきます。

スペースICT推進フォーラムは、12月9日(月)に公開シンポジウム「第4回スペースICT推進シンポジウム~宇宙政策の大きな一歩と活性化する民間宇宙活動~」を対面開催します。

本シンポジウムでは、スペースICT推進フォーラムでこれまでに行われた議論や情報を広く紹介することに加えて、宇宙戦略基金を中心とした日本政府の施策、ISS後継の動き、日本のキャリア企業の最新の宇宙ビジネスの取組みなど、宇宙のICTの現状とビジョンを紹介し、聴講される皆さんが様々な分野で、次の一歩に向けての刺激を得られるような講演を予定しています。

各種分野の多くの方々のご参加をお待ちしております。

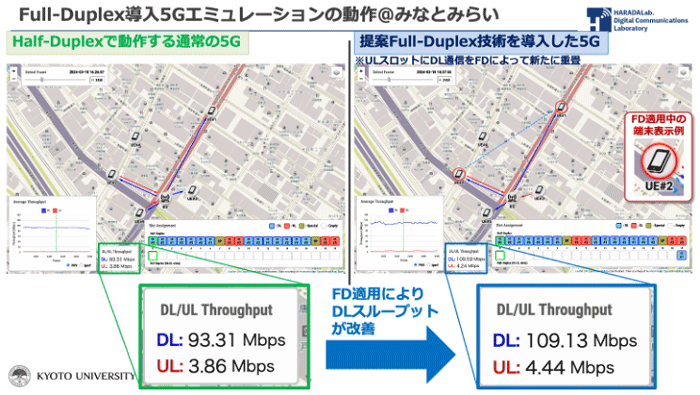

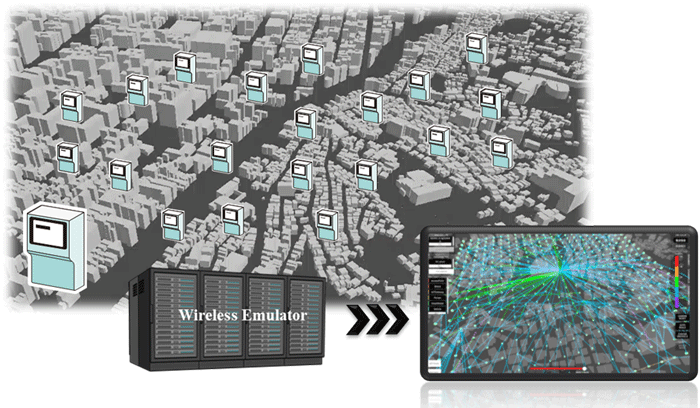

NICTは、5Gシステムおよび5Gシステムの通信容量を向上させる「全二重複信(Full-Duplex: FD)技術」を導入した次世代5Gシステム(Beyond 5G)を仮想空間で評価するデジタルツイン・ワイヤレスエミュレータを開発しました。

このエミュレータは、都市空間の3Dデータと基地局、端末の配置、端末の移動パターンを入力することで、移動時のエミュレーションを実施し、5GにおけるFD導入効果を評価・可視化することに成功しました。

これにより、実空間で無線機を設置する試験を必要とせず、エミュレータを用いて現実空間を模擬した検証が可能になり、システム導入によるスループット改善特性の評価が容易になることが期待されます。

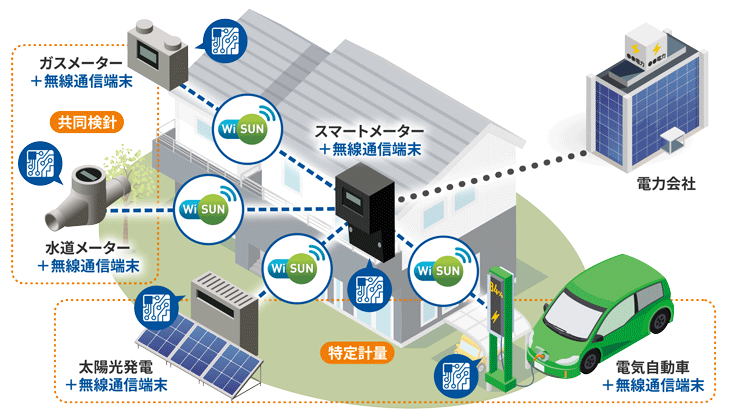

NICTは、電力スマートメーターシステムにおいて、ガス・水道メーターおよび特例計量器の共同検針を行うため、Wi-SUN enhanced HAN規格をWi-SUNアライアンスで正式に制定しました。

この規格は「IoTルート」用の無線標準規格として経済産業省次世代スマートメーター制度検討会で採用され、さらに一般社団法人情報通信技術委員会(TTC)がホームネットワーク通信インターフェースの標準規格TTC JJ-300.10として改定し、正式に発効しました。

この規格の発効により、Wi-SUNシステムを利活用したサービス展開が促進され、日本国内での電力スマートメーターおよび水道・ガスメーターや特例計量器などとの共同検針の実用化が期待されます。

NICTは、次世代電力スマートメータ等で利活用が期待される、IoT用国際無線通信規格「Wi-SUN FAN」を仮想空間で評価するデジタルツイン・ワイヤレスエミュレータを開発しました。

このエミュレータは、住宅密集地の都市空間3DデータとWi-SUN FAN無線機の配置情報を入力することで、スマートメータ500台の通信環境をエミュレーションし、実際の設置前にデータの伝搬経路や伝搬品質を評価・可視化できるようになりました。

数百台の無線機を設置した実空間での試験を必要とせず、エミュレータを用いて現実空間を模擬した検証が可能になり、設置設計の精度向上が期待されます。

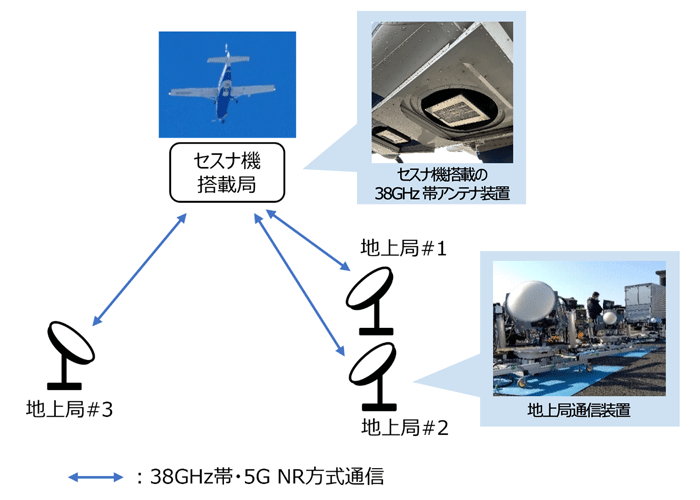

当研究センターらの研究チームは、HAPSを模擬した小型飛行機(セスナ機)を使い、高度約4kmからの38GHz帯での5G通信の実証実験に成功しました。

新たに開発した通信装置をセスナ機に搭載し、HAPS地上局としてレンズタイプのアンテナを使用しました。これにより、高度約4km上空のセスナ機と地上局3局との間で、38GHz帯電波を利用した5G NR方式の上空中継による地上5G網のバックホール回線を確立しました。

この実証は、38GHz帯電波を使用した5G NR方式の上空中継による複数リンクからなるバックホール回線において、世界初の試みです。

NICTは、7月5日(金)に、周波数資源開発シンポジウム2024「周波数資源をどう使うのか ~私たちの携帯や車が空や宇宙とつながる未来へ~」を電波産業会(ARIB)と共同で開催します。

本シンポジウムでは、NTNの実現に向けた、周波数確保、研究開発、サービス展開などについて、産・官・学の取組みの最新動向をご紹介します。

本シンポジウムは、明治記念館(東京都港区)とZoomウェビナーのハイブリッド開催となります。研究者や専門家のみならず、多くの方々のご参加を心からお待ち申し上げます。

NICTは、6/28(金)および6/29(土)に、本部施設を一般公開するイベント「NICTオープンハウス2024」を開催します。

ワイヤレスネットワーク研究センターは最新研究成果の技術展示を行うほか、リアル会場では、大型電波暗室や、通信用途では日本で2番目に大きい大型望遠鏡を探検するツアーも実施します。

皆様のご来場をお待ちしております。

NICTは、5月29日(水)から31日(金)に、東京ビッグサイトにおいて開催される「ワイヤレス・テクノロジー・パーク(WTP)2024」に出展します。

WTPは無線通信技術の研究開発に焦点を当てた国内最大級の専門イベントで、最先端ワイヤレス技術を発表する機会であるとともに、新たなビジネスや社会の創造に挑んでいる出展者と来場者が集結し、「ビジネス共創」「デジタル変革」の場となっています。

NICTは、Beyond5G/6Gの実現に向けて様々な無線通信技術・システムの研究開発活動に取り組んでおり、本イベントでは、活動の最新成果を展示や講演を通じてご紹介いたします。

皆様のご来場を心よりお待ち申し上げます。

NICTは、見通し外を飛行するドローンに対し、中継用ドローンを経由して、2.4 GHz帯より遠くに飛ばせる169 MHz帯で通信接続する技術の開発を進めてきました。

この度、山中の砂防堰堤の点検を想定した片道約3.9 kmの屈曲した沢筋において、見通し外かつ携帯電話圏外で本技術を初めて使用し、全飛行経路において安全にドローンを制御・監視することに成功しました。

本技術は、見通し外かつ携帯電話圏外の山中などでの設備点検、捜索、災害調査など、レベル3飛行(無人地帯上空での補助者ありでの目視外飛行)以上でのドローン活用の拡大に役立つことが期待されます。

「第5回スペースICT推進シンポジウム」開催を開催します。

「周波数資源開発シンポジウム2025」を開催します。

「NICTオープンハウス2025」を開催します。

東北の自動車工場で、SRF無線プラットフォームVer.2を用いた無線通信の安定化実証実験に世界で初めて成功しました。

第4回スペースICT推進シンポジウムを開催します。

5GシステムおよびFull-Duplex Beyond 5Gシステムを評価するデジタルツイン・ワイヤレスエミュレータを開発しました。

国際無線通信規格Wi-SUNが採用された「IoTルート」用無線標準規格が発効しました。

都市空間に設置されたIoT用無線システムを仮想空間で評価するデジタルツイン・ワイヤレスエミュレータを開発しました。

高度約4km上空から38GHz帯での5G通信の実証実験に世界で初めて成功しました。

見通し外を飛行するドローンを安全に制御する実証実験に成功しました。

FSPJが「使えるデータをしっかり残す無線通信性能評価のための周辺環境計測ガイドライン」を公開しました。

JSTムーンショット型研究開発事業に採択されました。

ABOUT US

情報通信研究機構(NICT)におけるワイヤレス研究の歴史は古く、1896(明治29)年に、当時の逓信省電気試験所による無線電信研究がその始まりです。この研究が日本の無線通信研究の出発点となりました。それから今日まで、無線通信技術は、ラジオ、テレビ、携帯電話、衛星通信と大きく発展し、さまざまな場所・環境から通話やデータ通信が可能になりました。

第5世代移動通信システム(通称「5G」)の利用が進み、あらゆるモノがインターネットにつながるInternet of Things(IoT)や人工知能(AI)が活用されるようになると、大きな社会変革が起こると予測されています。その一方で、無線通信量が爆発的に増えることで起こる周波数資源の枯渇、大規模な災害時や海上からも利用できる通信基盤の確保、都市部と地方との情報格差などといった問題も懸念されます。

ワイヤレスネットワーク研究センターでは、日本が提唱する未来社会のコンセプト「Society 5.0」という超スマート社会の実現に向けて、陸・海・空・宇宙のあらゆる状況や環境の下で「つながる」ワイヤレスネットワークの研究開発や、Beyond 5Gや6Gを見据えて、環境と調和した豊かなコミュニケーションを持続的に実現できる無線技術・システムの普及に取り組んでいます。

組織体制

RESEARCH

デジタルトランスフォーメーションによる社会変革を目前に控え、以下の2つをミッションとして掲げ、ニーズを踏まえた研究開発を推進するとともに、超スマート社会の構成要素として、新たな価値の創造と、かつてない安心を作ることを目指します。

- IoT(IoE*)を支える情報流通基盤の構築

- 5G/IoT時代の衛星通信の利活用等に向けた技術課題の解決

ACHIEVEMENTS

研究成果を社会に役立てるため、標準化活動や、技術移転、資料公開、特許の取得などに努めています。また、報道発表などの広報活動を通じて広く情報発信しています。

特に優れた成果は、外部団体から表彰も受けています。

CLOSER TO YOU

独自の研究開発だけでなく、国内外の産業界や学術界、そして政府や地方自治体と連携し、共同研究を行っています。

また、各種イベントやオンライン・オフラインの交流を通じて幅広い方々と交流を行い、新たな研究や社会展開の可能性を拡げていきます。

もっと応援したい

一緒に研究したい

ここで働いてみたい

施設見学したい

LOCATION

横須賀

〒239-0847

神奈川県横須賀市光の丘3-4

最寄駅:京急電鉄「YRP野比」駅

本部

〒184-8795

東京都小金井市貫井北町4-2-1

TEL:042-327-7429 (代表)

最寄駅:JR中央線「国分寺」駅

鹿島

〒314-8501

茨城県鹿嶋市平井893-1

TEL:0299-82-1211 (代表)

最寄駅:JR鹿島線「鹿島神宮」駅

CONTACT

ワイヤレスネットワーク研究センターに関するお問合せは、専用のお問合せフォームからご連絡ください。

Instagram

Instagram

Copyright © 2019 National Institute of Information and Communications Technology. All Rights Reserved.