大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻博士課程修了、博士(保健学)取得。岡崎国立共同研究機構(現在の大学共同利用機関法人自然科学研究機構)生理学研究所研究員を経て、2005年、NICTに入所。現在は、未来ICT研究所脳情報通信融合研究センター(CiNet)脳機能解析研究室の主任研究員として、実生活脳波プロジェクトを進めている。研究テーマは、脳波を用いた言語理解と心的状態の推定。

脳波計装着

大学時代は保健学科の検査技術科学専攻でしたので、血液検査、病理検査、生理機能検査など検査技術に関する専門的な知識とそれに関連する病態について学び、4年次には病院実習も経験しました。そんな中、脳の言語機能に興味を持つきっかけとなったのは、大学の卒論研究です。卒論研究では、双子研究を行っている研究室に入り、双子のコミュニケーションについて研究をしました。乳幼児期に二人でいることが多い双子には、お母さんにも何を話しているかわからないような独自の言葉をつくって話す(コミュニケーションする)ツイントークという現象があります。研究では約200組の双子を対象に調査を行い、実際に双子の会話を録音して解析しました。それがすごく楽しくて、もっと言語やコミュニケーションに関する研究がしたいと思い、言語を専門とする大学院の修士課程に進みました。 実際に、脳機能計測という手法を自分の研究に取り入れたのは、脳波を使った言語処理研究について書かれた本を読んだことがきっかけです。大学時代に臨床検査の方法の一つとして脳波を学んできた私にとって、脳波でこんなことがわかるんだと、とても衝撃を受けたのを覚えています。その後、すぐに自分でもやってみたいと考え、元々いた保健学科の時の先生の元、自分の研究に脳波を取り入れていきました。大学時代に学んだことが、自分の興味と繋がって今の研究スタイルになった形ですね。

国立民族学博物館特別展「しゃべるヒト」展示協力

その後、大学院の博士課程の時に、脳波と同じく脳の神経活動を高い時間分解能で計測する脳磁図(MEG*1)を用いた言語処理の研究を始めました。 NICTには、まさしく自分の興味があった「言語」+「MEG」の分野で研究されているグループがあり、論文や学会発表を通じてその存在を知りました。 脳の研究というと、一般的には医学応用というイメージが強いと思いますが、NICTには「ICTへの応用」を目指す「脳研究」があるんです。ICTはあらゆる人を支える技術ですので、そこに自分の研究を活かせるというのは面白いですよね。 実際に入構してみて、NICTの中で、専攻が医学系(保健学)というのはかなりレアではありましたが、同じ専門の人ばかりが所属する研究所とは違い、工学系の人や情報科学系の人、心理学系の人等、異なる専門の人たちと一緒に研究することで、様々な視点や知恵やスキルを結集し、自分だけではたどり着けないようなゴールを目指せることが、とても楽しいと感じています。最近、私が進めている研究でも、音声を聞いているときの脳波を計測していますが、音声の分析にはユニバーサルコミュニケーション研究所*2の音声認識エンジンを使ったり等、ICTを総合的に扱うNICTならではの横連携ができるのも、NICTの魅力の1つだと思います。

私が所属する神戸の未来ICT研究所*3は、瀬戸内海や明石海峡大橋が望める自然豊かで落ち着いた研究環境です。産休からの復帰の際にも、研究室では色々配慮していただき、子育てをしながらいい環境で研究できています。同じように子育てをしている研究者も多数いるので、情報交換ができたり、テレワーク時もきちんとコミュニケーションがとれる環境が揃っているので、むしろ限られた時間で集中して研究に取り組めていると感じます。 出産、子育てをきっかけに、研究に対する意識や価値観も大きく変わりました。それまでは、「自分の興味があることを追求する」という研究スタンスでしたが、「より人の役に立つ、人が幸せになる技術につながる研究」を意識するようになりました。自分の意識がそのように変わった時期と、研究室*4が脳波計測の社会実装を目指した研究を本格的にスタートした時期とがちょうど重なったこともあり、現在やりたい研究に邁進できています。

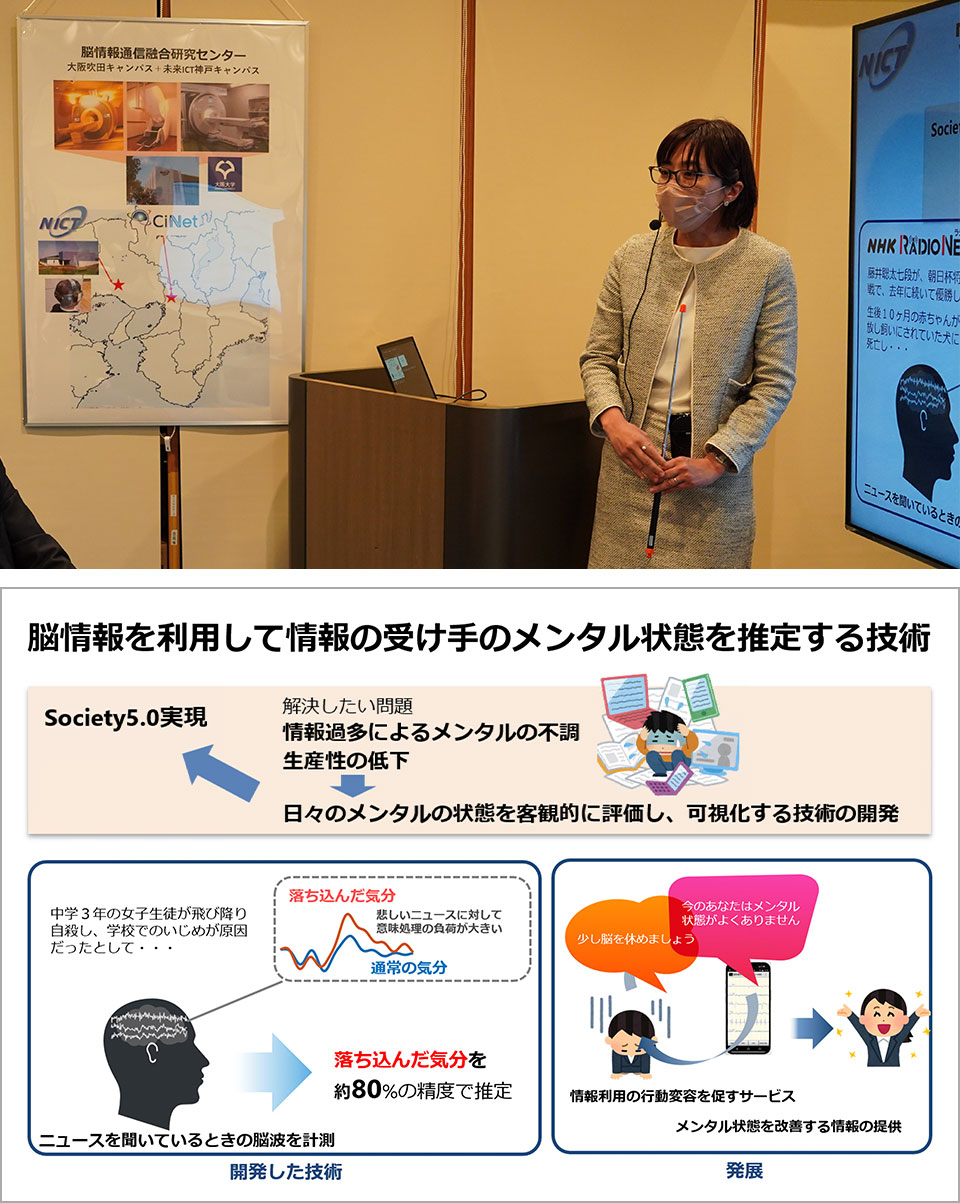

実生活脳波プロジェクトでは、「観る」、「聴く」、「遊ぶ」、「学ぶ」、「作業する」など、実生活下に近い環境での脳波及び行動データを多人数から取得し、人間の認知、情動、言語などの脳機能の分析を行い、他の生体情報や主観情報と紐付けることで、情報の理解度、気分、モチベーション、共感などの心の状態を推定するモデルを構築しています。 情報って、ある情報を送ったら誰でも同じように理解するわけでも感じるわけでもありませんよね。受け取り方は、個人の状態や特性によって様々です。例えば、普段ではなんてことない情報でも、滅入っているときに聞けば負担が大きくなったりします。また、ある人にはわかりやすい情報も、ある人にとってはわかりにくい、といったこともあります。 では、情報がそれを受け取った人にとってどういうものであるかを知るにはどうしたらいいでしょうか。確かにアンケートやインタビューという手法も存在しますが、その時を思い出して回答するということは時間とともに様々な解釈が加わるということです。一方、直接その人の脳波を見るということは、その瞬間の生の反応を直接観察することになります。私の研究では、個人の脳波から、情報を受け取っているときのメンタルの状態を推定したり、情報の理解度を評価する技術を開発しています。このような技術は、個人のメンタル状態や情報の理解度に合わせた情報提供などの新しい技術に展開でき、誰にとっても快適で健全なICTの利活用につながるため、常に「脳波からどんな情報を抽出して利用できたら人はうれしいのか」ということを考えながら研究を進めています。今後は、もっと研究の社会実装を進めていきたいですね。

Fuseda, K., Watanabe, H., Matsumoto, A., Saito, J., Naruse, Y. & Ihara, A.S. Impact of depressed state on attention and language processing during news broadcasts: EEG analysis and machine learning approach. Scientific Reports 12, 20492 (2022). 特願2022- 87801:気分推定プログラム

小学生の娘がいるので、OFFは基本子ども中心です。土曜日は一気に家事をすませて、子どもが習い事に行っている間に、カフェで本を読んだりしながらのんびり過ごします。 日曜日は家族で出かけることが多いです。コロナ禍で週末も家で過ごすことが多い時期もありましたが、最近はリフレッシュや子どもにとっていい刺激になるように、意識していろんなところに出かけるようにしています。「海を見に行こう!」といって、明石海峡大橋のふもとの公園で海を見ながらお弁当を食べたり、淡路島をドライブしたり。先日は、飲料メーカーの工場見学に行き、小学校時代以来の社会科見学の気分でした。