Instagram

Instagram

Access

ワイヤレスネットワーク

研究センター

(神奈川県横須賀市)

低遅延・多数接続ワイヤレス(STABLE)

Simultaneous Transmission Access Boosting Low-latEncy

世界中において、急激なIoT社会の進展に伴い、コネクテッドカーやドローン等、低遅延性を必要とする移動型IoT端末が急速に普及するものと見込まれています。

これらの移動型IoT端末を収容する周波数帯としては、電波の伝搬損失が比較的少なく見通し外でも通信が行いやすいUHF帯~6GHz帯が適しています。しかしながら、これらの周波数資源は既にひっ迫しており、限られた周波数資源を活用して、膨大な数の移動型IoT端末に対して、低遅延性を保証しながら収容するためには、周波数利用効率の一層の向上が不可欠です。

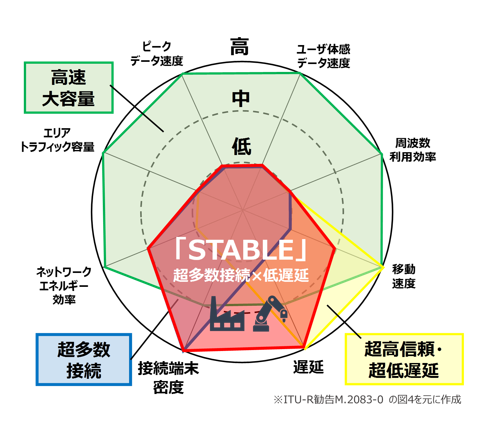

STABLE(Simultaneous Transmission Access Boosting Low-latEnc)は、周波数資源のひっ迫状況の解決に向け、周波数利用効率を大幅に向上できる新たな無線アクセス技術です。

実際に横須賀リサーチパーク(YRP)にてSTABLEの屋外伝送実験を行ったところ、周波数利用効率を2.5倍に向上できることを確認・実証しました。

実証した技術は、超多数接続と超低遅延を同時に満たすことを目指すものであり、リアルタイム性を要するコネクテッドカーなどの膨大な数の移動型IoT端末を収容する無線システムの実現につながるものと期待しています。

技術解説

STABLEの要素技術は非直交多元接続(Non- Orthogonal Multiple Access : NOMA)とコンフィグアドグラント(Configured Grand : CG)によるグラントフリー(Grant Free:GF)です。多数接続にはNOMA、低遅延の実現にはGFが使われています。

NOMAは同一周波数帯・同一時間領域を共用する方式であり、膨大なIoT端末を多数接続させるために有望な技術です。NOMAの適用は同時送信を可能とするため、信号送信の待ち時間の減少させる効果もあります。しかし、NOMAを利用する場合は、各端末のデータ信号(Data Signal : DS)が基地局において重畳されて受信されることになるため、基地局では各端末からの端末局間干渉を抑圧・除去する技術が必要となります。

STABLEでは逐次干渉除去(Successive Interference Cancellation:SIC)及び並列干渉除去(Parallel Interference Cancellation:PIC)を使って干渉を抑圧・除去しています。SICはNOMAによって重畳された信号のうち受信信号強度の一番大きい端末から送信された信号を再現(レプリカ信号と呼びます)し、重畳信号からレプリカを差し引くことで干渉を除去していく方式です。この処理を繰り返すことによって、重畳されたデータ信号から、各端末のデータを分離し復元することが可能となります。PICは逐次的に信号を取り出すのではなくパターンマッチングを利用して同時に複数台の端末の信号を取り出すことが可能です。しかし、PICは演算量が多いためSICと組み合わせて演算量の削減を検討しています。

低遅延についてはGFを利用しています。従来のアクセス技術においては、端末が基地局に対してデータを送信する際は、基地局から通信の許可であるグラントの取得手続きが必要となるため、これが10ミリ秒程度の通信遅延を発生させていました。GFでは、この手続きを省略して、各端末がグラントを得ずに即座にデータを送信させることができます。ただし、基地局が端末を見分ける必要があるため、端末局は他の端末と直交している信号である端末識別用のリファレンス信号(Reference Signal:RS)を送信します。RSをペイロードであるDSと一緒に送信することでグラントフリーを実現しています。基地局はRSを受信して、端末識別の他に無線回線の通信路状態を推定するための伝搬路推定用の信号としても利用することができます。

また、STABLEではグラントフリーやNOMAの他にもダイバーシチや連送技術といった通信品質を向上させる技術を適用して通信の安定化を図っています。研究した技術は論文発表の他にも3GPPへの寄与文書の提出や他の企業と共同して実証実験を行っています。

用語解説

STABLE(ステーブル)

Simultaneous Transmission Access Boosting Low-latEncyの略語。同一周波数帯における複数端末からの同時接続を低遅延で実現させるために新たに開発した無線信号構成技術及び干渉抑圧・除去技術を含めた無線アクセス技術の総称。

3GPP

3rd Generation Partnership Projectの略語。携帯電話網の仕様の検討及び作成を行う標準化団体間のプロジェクト。

5G

第5世代移動通信システム(5th Generation Mobile Communication)の略語。高速大容量(enhanced Mobile BroadBand: eMBB)、超高信頼・低遅延(Ultra-Reliable and Low Latency Communications: URLLC)、超多数接続(massive Machine-Type Communications: mMTC)の3つの各利用シナリオに対して、それぞれの要件を満たすように3GPPで技術仕様が検討されており、2021年までにRelease17まで標準化が完了している。一方、超多数接続(mMTC)の利用シナリオに対しては、超低遅延を同時に要求する仕様については定められていない。具体的には、mMTC利用シナリオに対する遅延時間の要件は10秒になっている(3GPP TR 38.913 V14.3.0)。

NOMA

NOMAはNon-Orthogonal Multiple Accessの略語。周波数及び時間(空間や符号を含める場合もある)で分割された無線資源の領域を端末ごとに割り当て、その領域を用いて、基地局と接続を行う直交多元接続(Orthogonal MultipleAccess: OMA)に対して、同一無線資源領域を複数の端末で共用して、接続を行う方式。

干渉抑圧・除去技術 (Interference suppression and cancellation techniques)

端末から基地局にデータ伝送を行う上り回線において、同一周波数帯・同一時間を複数の端末が使用する非直交多元接続方式の場合、他の端末の信号が干渉信号になるため、この干渉信号を抑圧・除去することで、各端末から伝送された信号をそれぞれ復元する技術。STABLEでは信号電力が高い順に復号・干渉除去を行う逐次干渉除去(Successive Interference Cancellation:SIC)と同時に複数の信号を復号する並列干渉除去(Parallel Interference Cancellation:PIC)の2つの方式を利用している。

研究メンバー

成果

- 国立研究開発法人情報通信研究機構、NTT DoCoMo他、"WF on grant-free for UL URLLC (R1-1703788)"、3GPP TSG RAN WG1 #88会合、2017年2月.

- 国立研究開発法人情報通信研究機構、"UL grant free transmission for URLLC (R1-1705530)"、3GPP TSG RAN WG1#88bis会合、2017年3月.

- 国立研究開発法人情報通信研究機構、"UL grant free transmission for low latency (R1-1707684)"、3GPP TSG RAN WG1 #89会合、2017年5月.

- 国立研究開発法人情報通信研究機構他、"WF on evaluation assumption on UL transmission without UL grant in a DCI (R1-1709824)"、3GPP TSG RAN WG1 #89会合、2017年5月.

- 国立研究開発法人情報通信研究機構、"Resource configuration for UL transmission without grant (R1-1711253)"、3GPP TSG RAN WG1 NR Ad-Hoc#2会合、2017年6月.

- 国立研究開発法人情報通信研究機構、"DMRS design considerations in UL data transmission without grant (R1-1712821)"、3GPP TSG RAN WG1 #90会合、2017年8月.

- 国立研究開発法人情報通信研究機構、"Interleaved Repetition Transmission for UL Grant-Free Transmission (R1-1715656)"、3GPP TSG RAN WG1 #90bis会合、2017年10月.

- 国立研究開発法人情報通信研究機構、"LLS assumptions of NR UL NOMA for mMTC scenario (R1-1802896)"、3GPP TSG RAN WG1 #92会合、2018年2月.

- 国立研究開発法人情報通信研究機構、"Receivers for UL NOMA (R1-1804942)"、3GPP TSG RAN WG1 Meeting #92bis会合、2018年4月.

- 国立研究開発法人情報通信研究機構、"Tx side processing for UL NOMA (R1-1804941)"、3GPP TSG RAN WG1 Meeting #92bis会合、2018年4月.

- 国立研究開発法人情報通信研究機構、"Tx side processing for UL NOMA (R1-1806876)"、3GPP TSG RAN WG1 #93会合、2018年5月.

- 国立研究開発法人情報通信研究機構、"Power control for UL configured grant (CG) transmission (R1-1906117)"、3GPP TSG RAN WG1 #97会合、2019年5月.

- シャープ株式会社、国立研究開発法人情報通信研究機構、" CSI feedback enhancements for eURLLC (R1-2006573)"、3GPP TSG RAN WG1 #102-e会合、2020年8月.

- シャープ株式会社、国立研究開発法人情報通信研究機構、" CSI feedback enhancements for eURLLC (R1- 2009134)"、3GPP TSG RAN WG1 #103-e会合、2020年11月.

- 国立研究開発法人情報通信研究機構、" On the use of Tx diversity in DFT-s-OFDM for PUSCH coverage enhancement (R1- 2008700)"、3GPP TSG RAN WG1 #103-e会合、2020年11月.

- 国立研究開発法人情報通信研究機構、トヨタ自動車株式会社、" Discussion on enhancements on PUSCH repetition Type A for low latency requirement (R1-2104291)"、3GPP TSG RAN WG1 #105-e会合、2021年5月.

- Masafumi MORIYAMA、Kenichi TAKIZAWA、Masayuki OODO、Hayato TEZUKA、Fumihide KOJIMA、"Experimental Evaluation of a Novel Up-link NOMA System for IoT Communication Equipping Repetition Transmission and Receive Diversity"、IEICE Transactions on Communications, vol. E102-B, No.8, pp.1467-1476, Aug. 2019.

- Masafumi Moriyama, Kenichi Takizawa, Hayato Tezuka, Masayuki Oodo, Changwoo Pyo, Homare Murakami, Kentaro Ishizu and Fumihide Kojima、"Efficient Radio Access for Massive Machine-Type Communication -An Interleaved Repetition Transmission Technique for Frequency Domain Equalization-"、IEEE Vehicular Technology (Seoul Chapter, Japan Chapter, Singapore Chapter and Taipei Chapter), Asia Pacific Wireless Communications Symposium (APWCS2017) Session C3 - Multiple Access, August 2017.

- Chang-Woo Pyo, Kenichi Takizawa, Masafumi Moriyama, Masayuki Oodo, Hayato Tezuka, Kentaro Ishizu, Fumihide Kojima、"A Throughput Study of Grant-Free Multiple Access for Massive Wireless Communications"、The 20th International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications(WPMC)pp528-533, December 2017.

- Hayato Tezuka, Masafumi Moriyama, Kenichi Takizawa, Masayuki Oodo, Changwoo Pyo, Homare Murakami, Kentaro Ishizu and Fumihide Kojima、"Hardware Demonstration on An Efficient Radio Access for Massive Machine-Type Communication (mMTC)"、The 20th International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications(WPMC)pp610-616, December 2017.

- Masafumi MORIYAMA、Kenichi TAKIZAWA、Masayuki OODO、Hayato TEZUKA、Fumihide KOJIMA、" Experimental Evaluation of a Low Latency UL-NOMA System Employing Repetition Transmission"、APWCS-2018, August, 2018

- Hayato TEZUKA、Masafumi MORIYAMA、Kenichi TAKIZAWA、Masayuki OODO、Fumihide KOJIMA、"Performance Evaluation on UL-NOMA for mMTC Using Hardware Implementation"、APWCS-2018, August 2018.

- Masafumi MORIYAMA、Kenichi TAKIZAWA、Masayuki OODO、Hayato TEZUKA、Fumihide KOJIMA、"An Improvement of Channel Estimation for Up-link NOMA Systems"、WPMC-2018、pp.112-117, November 2018.

- Hayato TEZUKA、Masafumi MORIYAMA、Kenichi TAKIZAWA、Masayuki OODO、Fumihide KOJIMA、"Evaluation of a novel UL-NOMA system in fading environmFSPJ公開資料MC-2018、pp.262-267, November 2018.

- Masafumi MORIYAMA、Kenichi TAKIZAWA、Masayuki OODO、Hayato TEZUKA、Fumihide KOJIMA、"Experimental Evaluation of UL-NOMA System Employing Correlated Receive Diversity"ICNC-2018、pp.879-884, February 2019.

- Hayato TEZUKA、Masafumi MORIYAMA、Kenichi TAKIZAWA、Fumihide KOJIMA、"A UL-NOMA system providing low E2E latency"、APWCS-2019、 August 2019.

- Masafumi MORIYAMA、Kenichi TAKIZAWA、Hayato TEZUKA、Fumihide KOJIMA、"Transmit Power Control using Fading Prediction for TDD-UL-NOMA Systems"APWCS-2019、August 2019.

- Masafumi Moriyama、Kenichi Takizawa、 Hayato Tezuka、 Fumihide Kojima、”A Fading Prediction method using DL-OFDM signals for Precise TPC in TDD-UL-NOMA systems”、VTC-spring2020、May 2020.

- Hayato Tezuka、Masafumi Moriyama、Kenichi Takizawa、Fumihide Kojima、”Link-level Performance Evaluation of an UL-NOMA system with TDD constructed by hardware”、VTC-spring2020、May 2020.

- Atsushi Kurosawa、 Masafumi Moriyama、 Kenichi Takizawa、Fumihide Kojima、” Experimental Evaluation of UL-NOMA system with FD-STBC”、VTC-spring2021、May 2021.

- Masafumi Moriyama、Atsushi Kurosawa、Takashi Matsuda、Takeshi Matsumura、”A Study of Parallel Interference Cancellation Combined with Successive Interference Cancellation for UL-NOMA Systems”、WPMC2021、December 2021.

- Atsushi Kurosawa、Masafumi Moriyama、Takashi Matsuda、Takeshi Matsumura、” Repetition Using Cyclic Frequency Diversity in UL-PD-NOMA and Its Hardware Experiment”、VTC-spring 2022、May 2022.

Masafumi MORIYAMA、Kenichi TAKIZAWA、Masayuki OODO、Hayato TEZUKA、Fumihide KOJIMA、"An Improvement of Channel Estimation for Up-link NOMA Systems"、WPMC2018 Best Paper Award, November 2018.

NICTプレスリリース

"周波数利用効率を2.5倍改善する無線アクセス技術STABLEの野外実証に成功"(2018年8月20日)

日本経済新聞、"5Gで多数の機器接続"、9面、平成30年8月20日

関連する標準規格

3GPP TR 38.812 V16.0.0

3rd Generation Partnership Project;Technical Specification Group Radio Access Network; Study on Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA) for NR (Release 16), Dec. 2018.

最新トピック

最新の研究成果を2022年5月19日~22日にヘルシンキ(オンライン会合併催)で開催されたThe 2022 IEEE 95th Vehicular Technology Conference(VTC2022-Spring)にて1件発表しました。

メッセージ

STABLEの研究では低遅延と多数接続を実現する無線アクセス技術として、ブレインストーミングや共同研究等を通じたディスカッション及び実証実験にご協力いただけるパートナーを希望します。

関連リンク

もっと応援したい

一緒に研究したい

ここで働いてみたい

技術相談したい

CONTACT

ワイヤレスシステム研究室に関するお問合せは、専用のお問合せフォームからご連絡ください。

Instagram

Instagram

Copyright © 2019 National Institute of Information and Communications Technology. All Rights Reserved.